圖一、郭瑞年教授(中)與黃斯衍(中左)博士後及錢教授研究群博士生們合影於美國Verdan Center, Deleware。

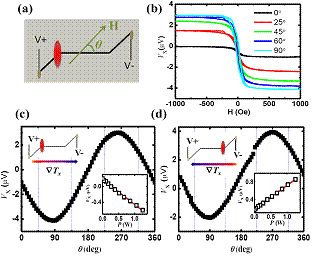

圖二、(a)鎳鐵奈米線與熱電動勢的量測示意圖;(b)不同角度下熱電動勢對外加磁場的關係;(c)由左至右與(d)由右至左的平行膜面溫度差下,熱電動勢與角度的關係。

圖三、(a)由上至下與(b)由下至上的垂直溫度差下,熱電動勢與外加磁場在熱端與冷端的關係。

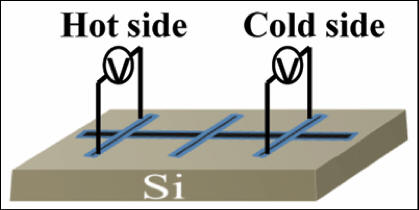

圖四、(a)微米鐵箔與熱電動勢的量測示意圖;(b)不同角度下熱電動勢對外加磁場下的關係;(c)在平行溫度差方向下量測時,熱電動勢與角度的關係。

熱激發自旋電子學(Spin Caloritronics)研究新突破

奈米結構的熱效應與熱性質已成為非常重要的課題。隨著電子元件密度提高與尺度縮小,熱的消耗大量增加,因而造成電子元件不穩定或失效,「熱激發自旋電子學」(Spin Caloritronics)可望為此問題提供嶄新方向與替代方案。根據「熱激發自旋電子學」,溫度差會產生自旋電流。此一新發現使「熱激發自旋電子學」倍受矚目,且開啟探究電子傳輸過程中的自旋維度(spin dimension)。經由行政院國科會龍門計畫的支持,本系郭瑞年教授與中央研究院物理研究所李尚凡副研究員及美國約翰霍浦金斯大學物理與天文系錢嘉陵教授組成的跨國研究團隊,在此新領域已獲得突破性的研究成果。

目前的電子元件是靠電荷運作,而自旋電子學不單利用了電荷,更利用到電子的自旋特性。自旋是電子的量子特性,電子元件若能利用電子自旋來儲存與運算資料,會比傳統電路更節能且效率更高。一般的電路中,電流的電子自旋方向是混亂的,因此自旋電子學最大的挑戰是如何供應與操控自旋極化電流。「熱激發自旋電子學」是指藉由建立溫度差來控制熱流、電荷與自旋電流。主流的研究方式是利用薄膜成長科技,將奈米薄膜樣品成長在基板上,藉由平行膜面的溫度差,驅動自旋電流,當自旋向上與自旋向下電子數不相等時,自旋極化電流便因應而生。在金屬、半導體、甚至絕緣體等材料中,都觀測到室溫下藉由熱激發所產生的自旋電動勢,並且具有與外加磁場呈非對稱關係的特性。這些新結果展示了一種實用的新方式,可操控自旋極化電流。然而探討基板上之薄膜中的熱激發自旋電子學,問題就變得比較複雜,已有若干研究結果指出,基板上薄膜中觀察到的自旋效應會受到基板熱力學的影響,且目前尚無法解釋為何在遠大於自旋擴散長度,且物理性質完全不同的材料中,得到類似的結果。

此研究團隊首次以實驗證實:藉由熱激發的非對稱自旋電動勢也可經由垂直膜面的溫度差來驅動。一般薄膜樣品是成長在基板上,來自臺灣清華大學的博士後研究員黃斯衍利用不同形狀的微米尺度磁性薄膜,搭配不同溫度梯度方向,發現如果依照目前研究方式,建立平行膜面的溫度差,變化其方向,自旋電動勢對磁場的訊號不會有相對應的變化。但若將溫度差的方向由平行改變為垂直於膜面,卻可系統化翻轉熱自旋電動勢。此實驗結果指出一項易被忽略的重要因素,就是基板與薄膜的厚度常相差甚遠,因此雖然兩者的熱導率相近,厚度差異卻導致由基板至膜面的垂直溫度差。為了更加證實此效應,研究團隊也研究沒有基板的磁性箔片,確保只有水平方向的溫度梯度存在。實驗發現熱電動勢仍然具有自旋相依性,但是自旋電動勢對磁場的關係,卻由原本的不對稱,轉換為對稱。此重要發現有助了解熱激發自旋電子學的機制與過程,並提供全新的研究思考方向。本研究成果論文已發表於標竿期刊《物理評論通訊》(Physical Review Letters, 107, 216604, 2011),並在APS的物理簡介Physics Synopsis加以報導(網址:http://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.107.216604)。

參考文獻

|

[1] S. Y. Huang, W. G. Wang, S. F. Lee, J. Kwo, and C. L. Chien, Intrinsic Spin-Dependent Thermal Transport, Phys. Rev. Lett. 107, 216604 (2011). |

如需更多資訊,請洽:

|

清華大學物理系郭瑞年(Kwo, Ray Nien) |